これまでは「マーケティング」視点での市場環境の変化と必要な対策(コンテンツ制作の考え方、手法)について解説して来ました。

今回からは「営業」視点で、その変化に対応するには何が必要なのか?についてお話します。

営業視点でここ数年、注目されているのが「インサイドセールス」という仕組みです。

必要とされる背景、変化は追って説明しますが、

BtoB企業でマーケティング活動を行うにあたり、従来型のフィールドセールスだけではうまく連携が取れず不十分です。

逆に言えば、BtoBマーケティング活動を成功させるには「インサイドセールス」という仕組みが必要、ともいます。

インサイドセールスとは何か?

- フィールドセールス:取引先をまわって商談を掘り起こす、従来の「外勤型営業」

この営業手法は多くの人材を必要とする、1日にまわれる顧客数も限られるため、効率の悪さが長く課題となってきました。 - インサイドセールス:訪問せずに営業活動する「内勤型営業」

従来からアメリカでは国土が広く、昔から電話での営業活動が活発で、その舞台を称してインサイドセールスと呼んでいます。

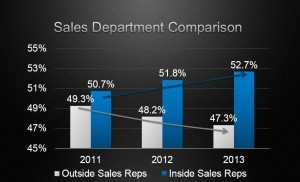

既に米国ではフィールドセールスは減少し、インサイドセールスが増加傾向にあります。

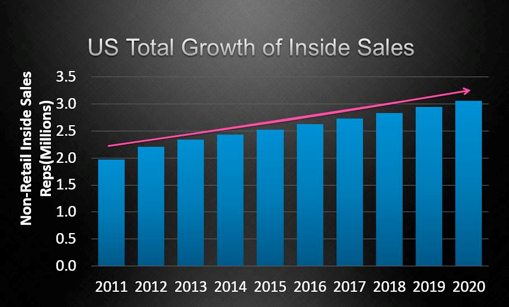

▲米国におけるBtoBインサイドセールスの成長率

▲インサイドセールスは増加、フィールドセールスは減少

出展:Inside Sales Growing 300% Faster Than Traditional Field Sales

なぜ今、インサイドセールスのニーズが高まっているのか?

インサイドセールスの導入ニーズは日本企業でも確実に高まっています。

これには大きく、下記の3つの背景、要因があると考えられます。

1.購買行動とプロセスの変化

最も大きな変化が、顧客側の購買行動やプロセスが変化したことです。

インターネットが普及し、情報量が増えたことで顧客の購買行動も変化し、

以前よりもプロセスが細かく、慎重な判断をするようになりました。

さらにBtoB企業では個人の意思決定ではなく、

合理的な判断をするための稟議など複雑な意思決定のプロセスがあります。

BtoBでは発案者と決定者が異なるケースがほとんどで、

また企業規模が大きくなれば承認のフローも複雑です。

ワシントンD.C.を本拠地として北米、ヨーロッパ、アジアなどグローバルで企業幹部に経営面でのアドバイスを提供、

世界トップ企業を中心に16,000名を超える会員数を誇るCorporate Executive Borad社による

BtoB企業1,400社の購買担当者に対する調査によれば、

- 意思決定プロセスの57%を「営業担当者との接触前」に済ませる

- 情報収集においては企業Webサイト、業界サイトや専門サイト、

ニュースサイトなどオンライン上のコンテンツを重要視

という調査結果があり、「定期的に訪問してくるだけ」の営業はどんどん、重要視されなくなってきています。

2.人手不足

少子高齢化が世界で最も進む日本では、営業職の採用がますます厳しくなります。

非効率と感じられる事や、対人接触を苦手とする若い世代の志向的にも、

テレアポしてガンガン外回りをする、という人材を継続して確保するのは至難の業です。

少人数で多くの顧客をカバーする、効率よい営業活動を行うにはどうすればよいか、

そして優秀な若い人材を雇用するにはどうすればよいか、という課題に対して、

インサイドセールスという考え方を導入する必要性が高まっているのです。

3.クラウド型サービスなどボリュームプレイ商談の台頭

従来のような大手取引先と数億円規模のビジネスというスタイルから、

中小企業をターゲットにしたボリュームプレイと呼ばれるスタイルに変革する企業が増えています。

マイクロソフト、シスコ、SAP、NTTコミュニケーションズといった、

これまで大企業と数億円規模でのオンプレミス型のビジネスをしていたグローバル企業でさえ軒並み、

中小企業をターゲットにした月額課金型のクラウド小規模ビジネスにシフトしています。

効率的に顧客数を爆発的に増やすには、従来型のフィールドセールスでは当に限界を迎えています。

インサイドセールスはマーケティングと営業現場をつなぐ役割

BtoBマーケティングではメルマガやWebによるオンライン、

セミナーや展示会などのオフラインなどさまざまな施策を実行しますが、

どの施策も一定期間活動すると、徐々に新規アプローチ先が減少していきます。

インサイドセールスでは、新規顧客のアプローチだけでなく

「失注・保留」など過去のロスト企業へのアプローチを行い、休眠顧客の掘り起こしも行います。

次々と新しいリストにあたるよりも効果的に、各施策をつなぐ役割も担うのです。

インサイドセールスは顧客の「知りたいが売り込まれたくない」に対して

うまく距離を保ちながら継続的に情報提供を行い、関係強化をしていく役割を担います。

「知りたい情報を教えてくれる」立ち位置で見込み顧客と接触するため、

非常に有効なアプローチとして注目を集めているのです。

インサイドセールスのメリット6つ

1.営業の効率化

従来型のフィールドセールスでは独自判断で企業へ訪問していました。

そのためどうしても当たり外れが起こりやすく、特に間接販売が主流のメーカーなどでは

「まだ情報収集レベルの確度の低い商談への同行を求められても断れず重要な商談の機会を逃す」

といった事は日常茶飯事レベルです。

そこに質の高いインサイドセールスが機能することで、

クロージング能力の高い営業スタッフには確度の高い商談を廻すといった事が可能になります。

また、事前に情報提供を行う、フォローを任せることで何度も何度も訪問する必要がなくなり、

移動のための時間も、交通費も削減できます。

2.少数精鋭で取り組み、生産性を向上

従来のフィールドセールスでは、商談や移動時間を考慮すると1日あたり多くて4~5件が限界です。

しかし、インサイドセールスでは1日に100通以上のメール、50件以上の電話をかける事が可能です。

アプローチや様子伺い、にフィールドセールスの時間をかけることなくカバーすることができます。

3.営業がコア業務に集中できる

従来、日中は顧客訪問や連絡、資料作成・見積作成などは夕方の帰社以降に行うことが多く残業につながります。

また、その対応に時間を割かれて新規開拓が後回しになっています。

インサイドセールスが商談機会を創出できれば、営業は提案と商談など、本来業務に集中することができます。

4.ナレッジ共有で組織が強くなる

属人化の塊である営業領域ですが、見込顧客との商談(BANT)などの情報管理もインサイドセールスが行うことで、

ブラックボックス化が防げます。

顧客情報を一定レベルで把握、どの情報まで聞き出し、

どのトークスクリプトやどのリストが1番効果的なのか、などが把握可能になることで、

組織的な営業力強化が実現できます。

5.成果が見えやすい

コール数などの活動量、商談化成功率など数値結果が取りやすく、

それにより案件化した貢献売上なども把握しやすいのも特長です。

6.再雇用や在宅など人材を有効活用

従来、フィールドセールスでは活躍しにくかった女性、シニアなどを活用することが可能です。

また、介護や子育てなどで在宅ワークするスタッフも活用できることに加え、シフト制で実施すれば、

働き方の多様性も実現できます。

特に豊富な経験を持つシニア人材の中から営業経験豊富な方にインサイドセールスチームを

マネジメントしてもらうなども考えられ、雇用の幅が広がります。

次回、インサイドセールス②では、さらに「細かな役割」と、「実施にあたり必要となる取り組み」についてご紹介します。

コメント